本文

健康な腸のために 腸の病気を知ろう!

腸の病気を知ろう!

担当医師

八木 専 (ヤギ セン)

済生会今治病院 内科医長

院外誌きぼう(2023年2月) 第77号 特集ページより抜粋

「腸活」をする前に知っておくべきこと

現在、多くの方が興味を持ち、実際に行っている「腸活」

そもそも、腸を健康にすることがなぜ大事か、知っていますか?

腸にはさまざまな病気があり、中には危険なものもあります。

それらの病気について、そして、腸を健康にする理由について。

当院の専門医が解説します。

①おもな病気について

大腸の疾患はとても多い!

腸には小腸と大腸がありますが、病気になるのは圧倒的に大腸の方です。小腸は食事を摂って栄養を吸収する器官なので、異物が入りやすく、免疫細胞がかなり多い。そのため、病気の原因を抑え込める強い器官だからです。

大腸の疾患でもっとも有名なのは、いわゆる感染性腸炎。菌やウイルスでお腹を壊すというものです。続いては、ポリープや大腸がんなどの腫瘍です。食事文化の西洋化とともに、脂肪分を摂取する量が増えて、それとともに増加しています。

ほかには憩室(けいしつ)といって、大腸の壁にある筋肉の層が薄くなってへこんだ部屋のようなものできると、壁がもろくなり、出血が起きたり炎症(憩室炎)が起きたりします。虚血性大腸炎(きょけつせいだいちょうえん)もあります。血の巡りが悪くなり、腸の一部が壊死してしまって、腹痛や血便などの症状が出ます。これは、動脈硬化などの生活習慣病と関連しています。

慢性的な腸の疾患として最近増えてきているのが、潰瘍性大腸炎(かいようせいだいちょうえん)です。難性の疾患で、今の医学では治りません。大腸に炎症が起こり、ひどい場合は大腸全体に潰瘍ができます。理由としては免疫の異常と言われていますが、他にも腸内細菌の異常や遺伝子の異常などの要因が組み合わさっていると言われており、これといったものがありません。

精神的に緊張したら下痢になる方がいると思いますが、それの過度な状態が過敏性腸症候群(かびんせいちょうしょうこうぐん)です。心理的な影響が腸に及ぶもので、検査しても異常は出ないけれど、症状は現れます。このように、大腸の疾患はとても多いです。

大腸のおもな病気

感染性腸炎

ウイルスや細菌により腹痛や下痢が起きる。

腫瘍

大腸がんなど悪性なものがある。早期発見が重要。

憩室

腸の壁が薄くなってできた「部屋」。病気になりやすい。

虚血性大腸炎

血流障害で発症。生活習慣と関連が深い。

潰瘍性大腸炎

難病。完治できず原因も定かではない。

過敏性腸症候群

ストレスなどで発症。検査に異常はない。

②病気の傾向について

便秘を軽視しないこと!

血便で来られた患者さまに対して医者が気を付けるのが、その方の年齢です。若い方の場合、潰瘍性大腸炎の可能性を考えます。この病気は男女問わず、だいたい20代から40代が多くかかります。一方で、高齢者の方の場合は大腸がんや虚血性腸炎が考えられます。

季節による違いとしては、感染性の腸炎は傾向がはっきりしています。秋から冬にかけてはノロウイルスのようなウイルス性の腸炎が多く、逆に夏はO-157のような細菌系の腸炎が増えます。

性別による差としては、大腸がんは男性のほうが多い傾向にあります。これはやはり、アルコール摂取や喫煙、脂っこい食事を好むのは、男性が多いからです。

女性の方だと、便秘でお悩みの方は多いと思います。それもあり、便秘はよくあることだと軽視されがちです。ただ、慢性便秘によって腸内細菌の善玉菌が少なくなると、悪玉菌が増え、アレルギー疾患が出たりがんになったりと、さまざまな病気が起こると言われています。軽視せず、気を付けるようにしてください。

病気を防ぐためにも、便秘は早めの解消を

③日常生活について

腸は「第二の脳」。善玉菌で健康に!

重要なのは食事です。管理栄養士の解説が下記にあるので、詳しくはそちらを見ていただきたいのですが、心がけてほしいのが「プロバイオティクス」と言われる乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を含むものを食べることです。

もう一つ、「プレバイオティクス」もあります。これは食物繊維など、善玉菌のえさになるものです。善玉菌を摂り、それを育てるものも摂れば、腸が健康になります。

逆に悪玉菌のえさになるものとして、脂肪やたんぱく質があります。これを摂りすぎると腸に悪い影響が出ますので、食事のバランスは注意してください。

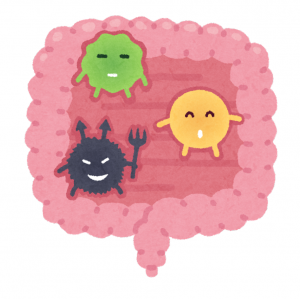

善玉菌と悪玉菌のほかに、日和見菌もあります。善玉菌が全体の20%くらいで、悪玉菌は10%くらい。それ以外が日和見菌です。日和見菌はその名のとおりどっちつかずですが、善玉菌が元気なときは善玉菌のように働き、悪玉菌が元気になったら悪玉菌に近くなります。

腸内細菌は非常にたくさんの大切な働きをしています。感染を防御し、糖や脂質の代謝を助け、腸の動きを整え、ビタミンをつくります。腸自体、「第二の脳」と言われているほど重要な臓器なんです。

今は腸活が流行っていますが、とても良いことだと思います。腸を健康に保つことは、ただ便秘を解消するとか美容に良いとかだけでなく、体全体に好影響を及ぼします。

食事以外では、睡眠も大切です。しっかり寝ないと副交感神経が働かないので、腸が休まりません。お酒やタバコも副交感神経を悪くしてしまうので、控えるようにしましょう。運動も大事で、腸を動かさないと便秘になりやすいので休ませることと同じくらい、動かすことも意識してほしいです。

腸内細菌を意識して、食生活に気を付けましょう

④健康診断について

早期発見のために便潜血検査を!

大腸を調べるおもな検査に、便潜血の検査があります。便潜血で早く大腸がんが見つかれば、内視鏡で切除できます。できれば年に1回、特にがんのリスクが高まる40歳以上の方は、必ず健診で便の検査を受けてください。

大腸は、症状が出たときには病気が進行していることが多い器官です。健診を長く受けていない高齢の方が、あるとき血便が出たので調べたら、進行した大腸がんだったということは、よくあるケースです。

日本では大腸がんは増加傾向にあります。患者数は他のがんと比べ最も多く、死亡数では男性で2位、女性だと1位です(表参照)。一方で、早期発見できると非常に高い確率で治るがんでもあります。そのためにも、健診が重要です。

管理栄養士が教える 腸が元気になる食事(栄養)とは?

腸がいかに大事か分かったら、腸にとって必要な栄養を知りましょう。

ここでは管理栄養士が、腸内の構造から必要な栄養までを解説します。

現在の食生活を見直すためにも、ここで紹介する食品を取り入れて、健康な腸を維持しましょう。

成瀬隆弘(管理栄養士)

腸を強くする「腸内フローラ」の存在

腸は体内最大の免疫システムを持ち、免疫細胞や抗体が体全体の6割以上も集まっていると言われています。その免疫機能のカギを握るのが「腸管」です。腸の免疫システムは「腸管免疫」と呼ばれ、腸に入った病原菌やウイルスと闘う抗体が存在し、体を守ってくれています。

そして腸の中には、およそ100種類以上、100兆個を超える膨大な量の腸内細菌が存在し、この集まりは腸内フローラと呼ばれています。総重量は1.5~2㎏あり、大便の3分の1は腸内細菌の死骸です。この腸内フローラが、腸管免疫の機能にも深い関りがあることがわかってきています。

腸内細菌を整える食生活

年齢も腸内細菌のバランスに影響しますが、飲酒、ストレス、偏った食生活も、善玉菌が減り、悪玉菌が増える要因です。若年者でも、食生活の偏りやストレスなどで腸内環境が悪化してきます。

腸内の善玉菌を増やすためには、前のページでも出てきた「プロバイオティクス」と「プレバイオティクス」を上手にとることが大切です。

「プロバイオティクス」とは、乳酸菌やビフィズス菌、納豆菌など、腸に有益な菌そのものを指し、食べることで腸に有用菌を届けることになります。

「プレバイオティクス」は、食物繊維やオリゴ糖など、腸内にある善玉菌のエサとなるものを指し、食べることで有用菌を育てることに役立ちます。食物繊維やオリゴ糖が腸内に吸収され、元気な善玉菌が増え、結果、腸内の環境が整います。

この2つを組み合わせて、腸の働きを最大限に高める方法が「シンバイオティクス」と言います。一緒にとることで、腸の健康効果をより高めると言われています。次の例を参考にして、腸に良い食生活を送ってください。

プロバイオティクス(乳酸菌を含む食品)

ヨーグルト、納豆、酒かす、味噌

プレバイオティクス(善玉菌を増やす効果のある食品)

オリゴ糖、海藻類、きのこ類、芋類、玉葱、アスパラガス、菊芋、こんにゃく、ニンニク、チコリ

便秘改善のためにやるべきこと

便秘は腸内環境を悪くし、腸内細菌のバランスを崩します。予防や改善に一番重要なのは食事内容です。便秘の方は、特に下記を意識してとってください。

・朝のコップ1杯の水分(排便を刺激)

・食物繊維(排便促進)

・乳酸菌(腸内環境を整える)

・オリゴ糖(乳酸菌を増やす)

・ビタミンE(腸の動きを改善)

食物繊維は、大腸内の有害物質を早く体外に排泄する働きを持ち、食物繊維が豊富な食材を積極的にとることが大切になります。高齢になると食が細くなりがちで、食物繊維の摂取も減ってきます。

食物繊維を多く含む野菜は、1日350g(※)を目標にとります。鍋や蒸物、汁物、煮物、茹野菜にすると、たくさんとることができるのでおすすめです。食物繊維は不溶性と水溶性があり、両方とりましょう。

不溶性食物繊維

(便のかさを増やして便通を促します)

ゴボウ、タケノコなどの根菜類、さつまいも、こんにゃくなどの芋類

水溶性食物繊維

(腸内の不要物を排除し、善玉菌の餌にもなります)

ヒジキ、ワカメなどの海藻類、納豆などの豆類

※「21世紀における国民健康作り運動:健康日本21」厚生労働省より

【参考文献】

①高齢者介護施設における感染対策マニュアル.株式会社三菱総合研究所人間・生活研究本部編.(2013)

②光岡知足、腸内細菌学雑誌.25(2)113-124(2011)

③公益財団法人日本ビフィズス菌センター・腸内細菌学会ウェブサイト.用語集「腸管免疫(gutimmunity)」(2019年2月18日アクセス)

④e-ヘルスネット腸内細菌と健康(厚生労働省)

⑤KawamotoS.etal.Immunity41(1)152-165(2014)

⑥入江潤一郎ら:日内会誌2015;104(4):703-709.

⑦入江潤一郎ら:日内会誌2014;103(11):2813-2819.

⑧LeyRE,etal.:Nature2006;444(7122):1022-3.