本文

小児アレルギー

食物アレルギー

担当医師

片岡 優子 (かたおか ゆうこ)

済生会今治病院 小児科医長

院外誌きぼう(2023年11月) 第80号 特集ページより抜粋

食物アレルギーについて

食物アレルギーとは、特定の食物を食べることで免疫(自分のからだを守るしくみ)がはたらきすぎてしまい、さまざまな症状を起こす病気です。

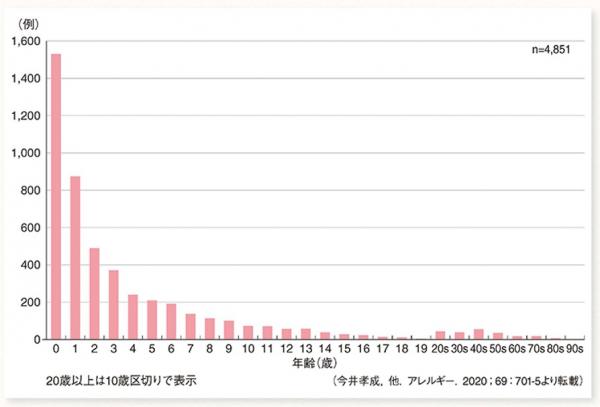

0歳での発症が3割程度で最も多く、6歳以下の発症が8割と小児例が大多数なのですが、18歳以上の成人例も約5%あり、最近注目されてきています。(図1)

図1 出典:食物アレルギー診療ガイドライン2021

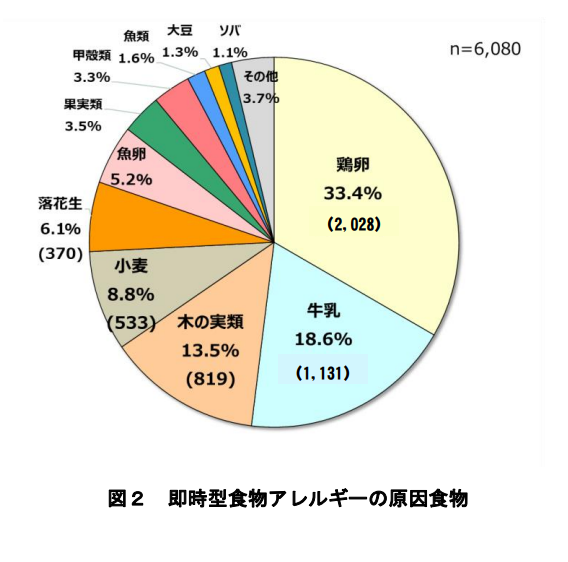

原因食物は卵・牛乳・小麦が代表的ですが、最近くるみやカシューナッツなどの木の実類のアレルギーが増えてきています。また年齢によって原因食物の内訳に特徴があり、0歳児は卵・牛乳・小麦がほとんどですが、1~2歳では魚卵・木の実類の割合が高くなり、3~6歳になってくると木の実類がさらに増加します。学童期に入ると果物類、甲殻類が増加してきます。(図2)

図2 出典:消費者庁 令和3年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書

症状としてはじんましんや赤み、かゆみなどの皮膚症状を起こすことが一番多く、ぜーぜー、咳などの呼吸器症状、嘔吐・腹痛などの消化器症状もよくみられます。脈が速くなる、血圧低下などの循環器症状、意識がもうろうとする、元気がないなどの神経症状も時に認めることがあります。これらの症状が複数の臓器にわたって起こり、重症な場合をアナフィラキシーといいます。

一番典型的なタイプは食べて2時間以内に症状が出現する「即時型症状」です。食べたあとにくちびるやのどがかゆくなる「口腔アレルギー症候群」というタイプは、最近花粉症に関連して果物や野菜により症状をきたすケースが増加しています。通常の食物アレルギーの場合は食べられない食物が年齢とともに減っていくのですが、口腔アレルギー症候群に関しては食べられない野菜や果物の種類が年々増えてしまうことがあるので注意が必要です。

原因となる食物を摂取した後運動することで起こる「食物依存性運動誘発アナフィラキシー」にも注意が必要です。原因食物を摂取して数時間後に嘔吐や下痢を繰り返す「食物蛋白誘発胃腸症(以前は消化管アレルギーと呼ばれていました)」は牛乳で起こることがほとんどですが、近年卵黄での発症例が多く報告されています。

その他、最近注目されている食物関連アレルギーとして、アニサキスアレルギーやパンケーキ症候群があげられます。アニサキスは魚介類の寄生虫ですが、食中毒ではなくアニサキス由来のたんぱく質に対してアレルギー症状を起こす方がおられます。パンケーキ症候群は家庭用のお好み焼き粉やホットケーキミックスの中でダニが繁殖していた場合にこれらを使ってつくった料理を摂取して起こるアレルギー症状で、予防のためには開封後早めに使いきる、冷蔵庫で保存するなどの対応が必要です。

予防について

以前は、妊娠中や授乳中にお母さんが食べたものが子どもの食物アレルギーに影響する、アレルギーを予防するために離乳食はなるべく遅らせたほうがよい、アレルギーを起こしやすい食べ物はなるべく食べるのを遅らせたほうがよい、などと言われていましたが、現在ではどれも食物アレルギーの予防にはつながらないと考えられています。皮膚が荒れていると食物のたんぱく質が皮膚を通じて体内に入り込み、アレルギー反応を起こすようになってしまうことがあるため、湿疹・アトピー性皮膚炎がある場合はしっかりスキンケア・外用療法を行って皮膚をきれいに保つことは重要であると思われます。現在のところ食物アレルギーの予防に明らかに効果のある方法はありませんが、今後の研究が待たれるところです。

治療に関する最近の傾向

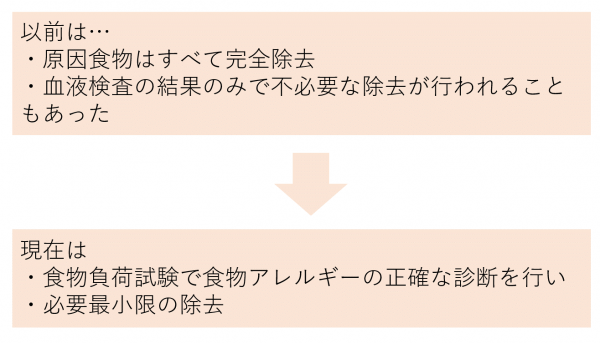

以前は症状の出る食物をまったく食べないように(完全除去)指導されていましたが、いまは食べられる範囲のものは積極的に食べていく「必要最小限の除去」という方針に変わってきています。

また10年ほど前から、自然経過で食べられるようになる可能性の少ない場合に、原因食物を医師の指導のもとで継続的に増量しながら摂取する「経口免疫療法」という治療も出てきました。しかし、治療の途中で症状が出る危険性が少なくなく、食べられるようになったとしても運動や疲労などで誘発されることがあるなど、まだまだ標準的な治療とはいえません。食物アレルギーの治療に十分慣れた医師による適切な指導のもとで行う必要があります。

最近では原因食物を少量ずつ、増量せずに摂取を続けることで食べられる量が増えるという報告もあり、症状誘発が少なく、より安全な方法と考えられます。

食物負荷試験

食物アレルギーを診断する際には問診、血液検査、皮膚テストなどを行いますが、確実な診断をするために実際に原因食物を食べて症状が出るかをみるという「食物負荷試験」が必要になる場合があります。具体的には、原因食物を30分から1時間おきに、2~3回にわけて摂取してもらい、先ほど述べたような症状が出ないか観察するというものです。

当院では比較的危険性が少ないと思われる場合は外来で、症状が出る可能性が高いと想定される場合は日帰り入院という形で食物負荷試験を実施しています。食物アレルギーがご心配な場合はお気軽にご相談ください。