本文

がん疼痛

がん疼痛について

担当医師

三好 明文 (みよし あきふみ)

済生会今治病院 緩和ケア部長

院外誌きぼう(2024年2月) 第81号 特集ページより抜粋

当院は厚生労働省より地域がん診療連携拠点病院に指定され、今治医療圏唯一の拠点病院として質の高いがん医療を提供できるよう取り組んでおります。その中で今回は「がん疼痛」についてお話をさせていただきます。

がんになったら「痛みは我慢しないとしょうがない」と思っていませんか。痛みは、組織の損傷や傷害の際に表現される不快な感覚および情動体験と定義されていて、心理社会的な要素やスピリチュアルな要素などさまざまな因子に修飾を受けます。他の因子の修飾により痛みの閾値が下がることでさらに痛みを強く感じることや、悪心・嘔吐、発汗などの随伴症状を認める場合もあります。適切に痛みの原因やその特徴を診断し、速やかに痛みへのアプローチを開始することが肝要です。

また、がんによる痛み(がんの浸潤や転移に伴う痛み)の他にも、がん治療による痛み(手術療法、化学療法、放射線治療など抗がん治療に関連する痛み)や、がん・がん治療と無関係の痛み(基礎疾患や廃用・廊下に関連するもの、慢性痛など)が混在することもあります。そして痛みは主観的なものであり、客観的には十分に評価できないことを認識することが大切です。

痛みの治療を受けるために知っておきたいこと

がん疼痛の分類

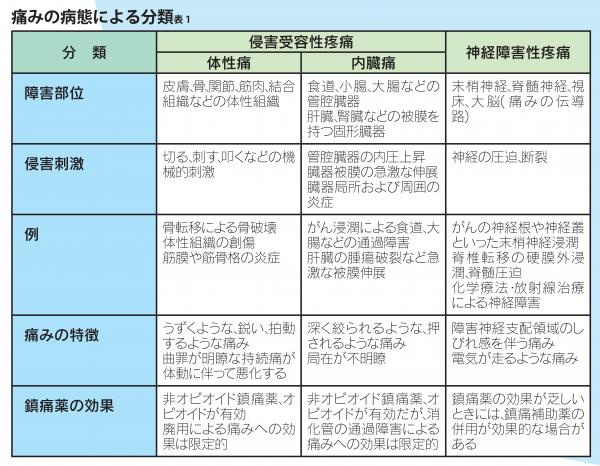

①痛みの性質による分類

侵害受容性疼痛(体性痛・内臓痛)と神経障害性疼痛に分けられます。がん患者さんにおける頻度としては、体性痛71%、神経障害性疼痛39%、内臓痛34%と報告されていますが、これらの病態は混在していることが多いようです。(表1)

■侵害受容性疼痛とは

末梢の侵害受容器が、熱や機械刺激によって活性化されて生じる痛みです。急性痛や炎症性疼痛と同様の機序とされます。プロスタグランジンやブラジキニンなどの発痛物質の発現を認め、この物質が末梢神経にある「侵害受容器」を刺激することで痛みを感じるため、「侵害受容性疼痛」と呼ばれます。

■神経障害性疼痛とは

体性感覚神経系の病変や疾患によって引き起こされる痛みと定義され、痛覚を伝導する神経の直接的な損傷やこれらの神経の疾患に起因する痛みです。がん患者さんでは、腫瘍の増大とともに末梢神経や脊髄神経、脳、軟髄膜の圧迫、巻き込みなどが生じると神経障害性疼痛が生じるほか、手術療法、化学療法、放射線治療などが神経障害性疼痛の原因となり得ます。がんによる神経障害性疼痛では、神経周囲の体性組織や内臓にも浸潤し侵害受容性疼痛が混在していることが多いです。加えて腫瘍は進行性に伸展・浸潤していくため痛みの病態は変化しやすいことから、診断が難しいことがあります。

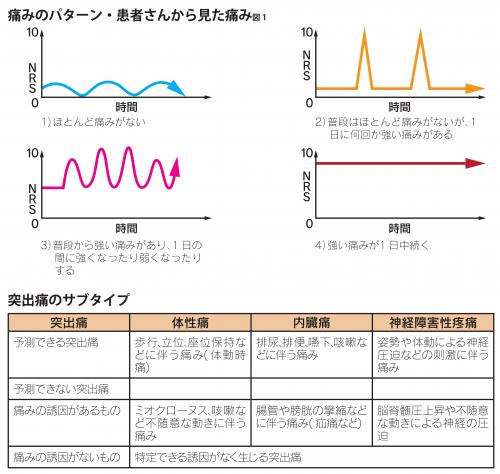

②痛みのパターンによる分類 (図1)

痛みは1日の大半を占める持続痛と突出痛と呼ばれる一過性の痛みの増強に分けられます。1日における痛みの出現パターンを知ることで、治療薬の選択や使用する量、投与間隔などを決めるのに役立ちます。

■持続痛とは

「1日のうち12時間以上持続する痛み」として患者によって表現される痛み。

■突出痛とは

定期的に投与されている鎮痛薬で持続痛が良好にコントロールされている場合に生じる短時間で悪化し自然消失する一過性の痛み。

③痛みの臨床的症候群

がんによる痛みの症候群

がんの痛みは腫瘍の位置や浸潤、転移部位、また発生原因によって特徴的な痛みを呈します。がん患者さんにおける痛みの原因や病態はさまざまではありますが、がん疼痛症候群として細かく分類されており、頻度・重要性が高いと思われる疼痛症候群を列挙します。

(1)骨転移症候群

肺がん、乳がん、前立腺がんで発生頻度が高くなります。骨転移の好発部位は脊椎であり、腰椎、腰仙部、頚椎の順で、部位によってさまざまな症状が認められます。

(2)内臓痛症候群

消化管や尿路などの管腔臓器、実質臓器、腹膜や後腹膜軟部組織の異常で発生する痛みで、時に病巣から離れた部位に関連痛を生じます。後腹膜や骨盤内のがんは、しばしば侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛の混合痛を生じます。

(3)がんの神経浸潤

がんが神経浸潤する際には、たびたび侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛が混在するため、治療に難渋する場合があります。頸、腕、腰仙部といった神経叢への浸潤による痛み、脊髄硬膜外圧迫、がん性髄膜炎などに伴って特徴的な痛みがみられます。

がん治療による痛みの症候群

■術後痛症候群とは

術後痛症候群は手術療法が原因で生じる痛みのことです。一度改善した後に再燃する場合は、がんの再発や感染による痛みとの鑑別が必要です。

■化学療法誘発性末梢神経障害性疼痛とは

薬剤の種類、用量、投与方法によって10~100%と発生率にばらつきがあります。糖尿病や既存の神経疾患を合併している場合に発症率が高くなります。薬剤によって神経の障害部位が異なり、臨床的特徴にも違いがあります。日常生活への影響がある場合は、抗がん治療薬の投与量の変更なども考慮します。

■放射線照射後疼痛症候群とは

放射線照射による末梢神経周囲の微小循環障害や組織の線維化、脊髄の白質、灰白質の壊死や脱髄の結果としての末梢及び中枢神経障害が痛みの原因です。

がん疼痛とは、がん患者さんが体験する痛みのことを指します。がんと診断された時点ですでに20~50%の患者さんに、進行がん患者さんでは70~80%にがん疼痛が存在するとされています。

痛みは主観的な症状であり、客観的な評価が難しい側面があるものの、がん疼痛に対するケアを考える際、患者さんが痛いと訴えればそこに痛みは存在すると捉えます。患者さんが伝えてくれた痛みの情報をもとに、痛みの原因を明らかにしていきます。一方で、患者さんからの訴えがなかったとしても、がん疼痛はあるという前提のもと、QOLの維持につながる緩和ケアを考えていく必要があります。

痛みは我慢せず、是非ご相談ください。痛みが和らぎ、がん治療を受けながら、あなたらしい生活を送ることができるようにサポートしていきます。